新课标提出了“发展学生化学学科核心素养”的基本理念[1],对学生基于实验事实进行证据推理并推测物质及其变化的思维能力的培养提出了明确要求。“证据推理”是指基于证据提出可能的假设,运用推理思维证实或者证伪,最终形成合理的结论。“证据推理”是化学学习中的重要思维方式。笔者以沪教版初中化学教材第5章第3节“金属防护和废金属回收”为例,尝试设计相互关联的、有层次的、系列化的教学活动,促进学生“证据推理”为主的素养发展。

一.教学设计思路1.教材分析

本章是化学教科书中首次系统地介绍“金属与金属矿物”,教材围绕“金属的性质、金属矿物存在的形态、金属用途、金属的冶炼、金属腐蚀的防护”等问题进行了探究,在此之前,本册教科书第二章已经安排了氧气、水等相关知识的学习。教材对物质的研究从“单个”走向“一类”,难度螺旋上升。通过前面章节内容的学习,学生已经初步掌握了研究物质的基本思路和方法。本节课的知识内容与生活实际联系紧密,如果充分挖掘生活素材,可以很好地体现趣味性和探究性。

2.学情分析

通过前面章节的学习,学生已经认识了“缓慢氧化”、知道金属会与氧气发生反应,已掌握学习关于元素化合物这个板块的一般思路与方法,对金属的性质有了充分的认识,对金属在自然界的存在,金属在生产、生活中的应用,金属的冶炼方法有了明确的认知。通过化学以及物理学科的学习,学生也已建立微观视角、对比、定量研究等学科思维,具备一定的实验探究能力。金属锈蚀现象在生活中也比较常见,相当一部分学生已经知道铁生锈的条件是要有氧气和水,学生的疑惑往往在于铁生锈的复杂过程,学习重点在于学生对铁生锈这一变化的辩证认识。

3.教学目标

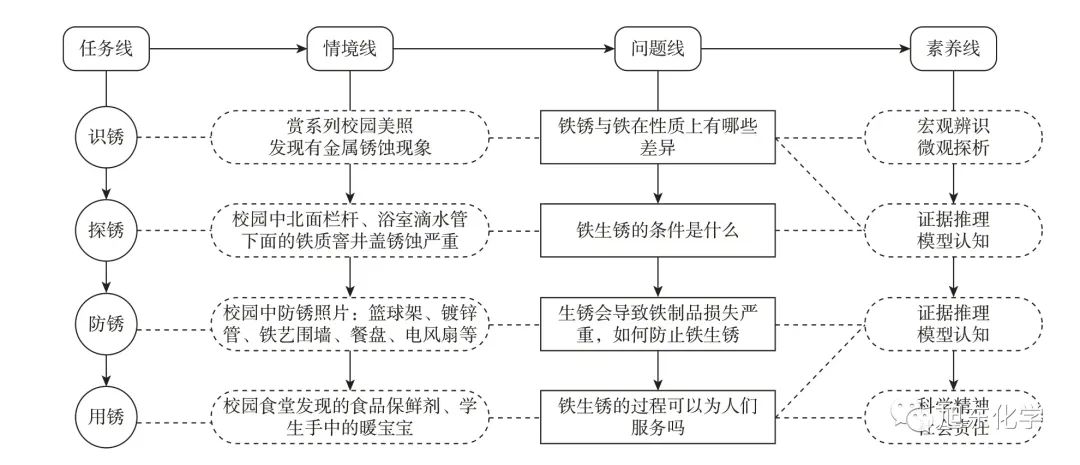

依据2022年版新课标要求,聚焦学生化学学科核心素养的提升,沪教版“金属防护和废金属回收”的课时教学目标设计[2]见图1。

图1 教学目标设计

4.教学思路

为达成教学目标,本节课设计了“识锈”“探锈”“防锈”“用锈”四个教学环节,用丰富的生活情境、真实的实验活动、螺旋上升的问题链贯穿整个教学过程。如图2。

图2 教学设计思路

二、教学过程1.实验探究,感知铁锈

[情境1]播放一组校园的精美照片,伴随着悦耳动听的音乐,将画面迁移到部分生锈的水管上,不断推动镜头,将视线聚焦到滴水管上的铁锈。

[过渡]金属锈蚀是生活中常见的现象,美丽的校园出现了锈迹,今天我们就以校园之“锈”展开学习。结合同学们生活中收集到的生锈物品,以小组为单位,观察同伴们带来的锈制品,利用桌上的仪器(自带的生活用品、生锈的铁圈、铁钉、电路元件、磁铁等),感知铁锈与铁的差异。

[问题1]铁锈与铁在性质上有哪些差异?

[学生]动手实验并汇报实验结果:

实验1:戴手套触摸铁锈,感受铁锈的疏松多孔。

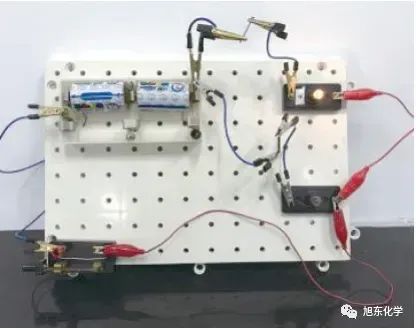

实验2:设计并联电路测铁与铁锈的导电性(如图3)。

图3 验证铁与铁锈导电性的电路图

实验3:利用磁铁,检验铁锈的磁性。

实验4:铁、铁锈分别与稀盐酸反应。

[问题2]铁生锈有哪些危害?

[学生]观看短视频《脆弱的铁锈》,交流分享自己所知道的铁生锈的危害。

[学生甲]自来水管老化生锈,出来的水是黄色的,不利于人体健康。

[学生乙]天然气管道生锈,导致天然气泄漏。

[学生丙]空调支架如果生锈,会导致空调坠落。

设计意图:通过设置源于生活的问题情境,引发学生利用化学知识解释生活问题的深度思考,学生在解决问题的过程中训练了证据推理能力,并进一步建立安全和环保意识。

2.证据推理,揭秘生锈

[情境2]校园中拍摄到的生锈物品照片中,发现这几个地方锈蚀最严重:浴室外墙滴水管下面的铁质害井盖、宿舍楼北面栏杆、绿荫长廊中椅子底下的铁质凳脚。

[问题3]如何设计实验证明铁生锈的条件?

[学生]分组研讨交流实验成果,上台展示说明每支试管中控制的变量,以及实验现象。基于证据推理,科学对比,得出铁生锈的条件(图4)。

图4 探究铁生锈条件的实验方案

[追问1]:设计的实验中,为什么要用迅速冷却的沸水?

[教师]演示实验:用溶氧探测仪测定普通的自来水和迅速冷却的沸水的含氧量,分别为6.9 mg/L 和

0.1 mg/L。

[追问2]实验室存放酸液的柜门把手锈蚀严重,而存放汽油的柜门把手却完好无损。食堂后厨存放盐的调味框有生锈迹象,而存放其他调味品的盒子保存完好,这是什么原因呢?

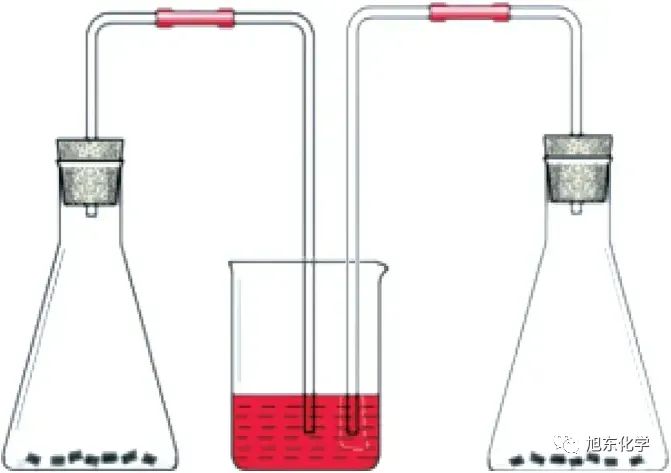

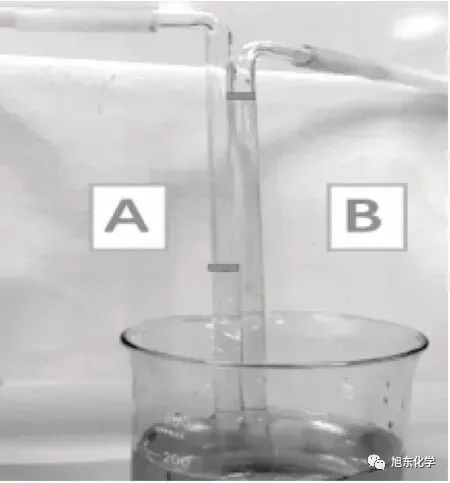

[师生]演示实验:将相同的铁丝放入相同的锥形瓶中,瓶内分别放等量的水和食盐水(图5),将连接锥形瓶的导管放入同一杯水中。相同时间内,比较导管中水上升的高度(图6)。

图5 探究食盐对生锈速度的影响

图6 对比两种生锈环境中水柱的上升情况

[追问3]铝的性质更加活泼,为什么铝不会生锈?

[教师]演示铝箔加热实验,铝箔很快熔化,但是不滴落,就像塑料袋里装满水的感觉,引导学生推理出铝表面有一层致密而结实的氧化膜。展示图7。

图7 氧化铝截面图

设计意图:铁生锈条件探究完成后,设计一系列追问,将学生思维引向深处。利用氧传感器测定数据,进一步证实了迅速冷却的沸水可以更好地创造有水无氧气的实验环境。实验室存放酸液的柜门把手锈蚀严重,而存放汽油的柜门把手却完好无损。食堂后厨存放盐的调味框有生锈迹象,而存放其他调味品的盒子保存完好。用化学学科思维去分析生活问题,学生经历观察、猜想、模拟环境探究、基于实证思考总结、得出结论这样完整的探究环节[3]。过程中学生的实验探究精神、证据推理能力得到强化。

3.模型建构,探识防锈

[情境3]校园中拍摄到的一组金属制品照片:篮球架、镀锌管、铁艺围墙、餐盘、搪瓷盆、电风扇等。

[问题4]生锈会导致铁制品损失严重,如何防止铁生锈呢?

设计意图:通过校园中拍摄到的一组金属防锈的照片,让学生总结出校园里使用到的防锈方法。类比之前学习燃烧和灭火的方法,领悟出防止生锈的原理就是隔绝氧气或者水,进一步渗透证据推理与模型认知等化学学科核心素养。

4.总结提升,应用生锈

[问题5]铁生锈的过程可以为人们服务吗?

[过渡]生活中铁生锈的用途:食品保鲜剂、暖宝宝,铁锈可作药品。同学们根据操作步骤自制暖宝宝。

[学生]分组实验,自制暖宝宝。

[追问4]暖宝宝中,活性炭和食盐的作用是什么?(见表1)

[方法提示]结合实验目的找准变量,通过横向纵向对比,找相同点和不同点,寻求自变量和因变量的关联。利用列表的方法辅助分析,基于实证,合理推理,解释暖宝宝中活性炭和食盐的作用。

[追问5]实验室中有许多铁圈生锈,能直接丢弃吗?

[资料]重金属造成的污染、危害。校园废金属回收再利用的案例。

[总结]从铁生锈反应的物质和能量两个角度加以利用,服务生活。

设计意图:学习本节知识的时间正处于冬季,暖宝宝正当使用。出于好奇,许多学生有过撕开暖宝宝探究其成分的经历,这节课的探究学习恰好能解决学生曾经有过的疑惑。暖宝宝的使用体验,又可以为表1数据对比得出的结论提供证据。通过不断追问,引导学生建立“节约资源,绿色利用”的学科观念,形成科学态度和社会责任。

表1 暖宝宝中成分不同配比

三、教学反思

整节课的设计,给足学生自主探究的时间和空间,学生的课堂主体地位得到保障。课堂设计的总体思路是围绕“创设问题化的课堂,以实验探究的方式,立足证据推理素养渗透”展开教学。具体可简单描述为通过视频导入,带领学生漫步校园,以校园的铁制品为线索设计系列问题情境,引发学生的思考由浅入深,层层递进。结合实物情境,在探究学习中引导学生逐步建立组成决定性质、性质决定用途、元素种类守恒等化学观念。探究过程中,不断鼓励学生积极推理、解释实验现象背后的化学原理,逐步引发学生深度学习。

精心推敲教学方式,通过独立思考、小组讨论、实验探究、采访校总务处主任等设计,让学生感悟废金属对环境的影响和回收的重要性。教学过程中尝试破“知识立意”、兴“方法立意”,以实现“从基于知识的传授到基于思想方法的体验”新课程理念的转变。较好地实现了“证据推理与模型认知”等素养的提升。

客服1

客服1